Que una novela gane premios, que sea auspiciada por una gran editorial, incluso que esté bien escrita, no asegura que sea buena. El caso de la última novela de Daniel Alarcón casi se acomoda a este hecho, pero no por el mismo escritor, sino por la publicidad que desvirtúa sus méritos y sus propuestas estéticas. La novela no es mala (¡Felizmente!), pero no creemos que sea todo lo que dicen de ella. El texto ha sufrido de hiperinflación y ya que, en cierta forma, habla de esa época en que la moneda galopaba, no ha podido escapar de aquel contagio.

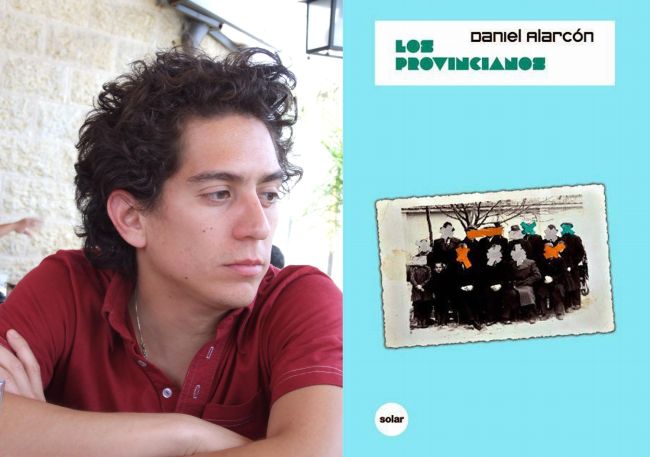

De noche andamos en círculos (Seix Barral, 2014) tiene un antecedente en una pequeña novela titulada Los provincianos (Solar, 2013). En este germen se nos presenta la figura de Nelson a modo de un Ernesto: joven, que aprende del interior del país, pero que se siente extranjero y por esta condición reconstruye lo mejor que puede, y desde su exclusiva mirada, un panorama lleno de curiosas grietas históricas aún abiertas. Con esto no nos referimos al terrorismo y a su implacable existencia, sino simplemente a la experiencia siempre abierta de la memoria. No existe intento alguno de explicar al Perú, no hace un análisis de la peruanidad, solo observa y se deja afectar por lo que pasa. Así de simple.

Baste para esta introducción un comentario más y una cita. Primero, los provincianos, no necesariamente, son los del interior del país, sino también aquellos que no conocen la vida y los quehaceres ajenos a la capital. Provincianos son los de Lima porque el mentado interior del país es en realidad su exterioridad incomprensible. El papel del advenedizo se invierte en Alarcón de manera sincera (es sorprendente que esta sinceridad no haya calado en sus comentaristas).

En segundo lugar, una cita de Los provincianos: Era algo que yo mismo estaba tratando de entender desde mis perspectiva de actor: cómo el público afecta una actuación, cuan distinto nos comportamos cuando sabemos que nos están observando (pp.14). Consideramos que estas palabras resumen la poética de Alarcón y lo conducen a una investigación más sería en su última novela. Cómo percibe el cuerpo que actúa (y su mente también), cómo la mirada sobre el autor-actor lo convierte.

De noche andamos en círculos narra la historia del novato actor Nelson y de su pasión por un grupo de teatro, casi perdido en la trama del tiempo, llamado “Diciembre”. El líder del grupo es Henry Nuñez y la causa de que “Diciembre” haya sufrido tal impase fue estrictamente artística. La novela sitúa aquel fin, en la puesta en escena de una obra de Henry: El presidente idiota. Es de suponer que al mandatario de su país “desconocido” y con un ego inmenso no le gustó tal afrenta y se encargó de meter al responsable en la cárcel. Por lo demás Nelson será el motor de la reactivación de la obra y de un nuevo viaje por los recovecos de esa tierra parecida al Perú (jamás se menciona el nombre de aquella patria).

Tempus noticias

Cada historia personal es reconstruida por el narrador en una prosa con signos de documental. Nelson no puede escapar de la guerra fratricida a EEUU y se queda a padecer el tedio de la ciudad, el amor complicado de la juventud y un odio soterrado a su hermano Francisco que logró ver la tierra “prometida”. Henry, a pesar haber estado casado y con una hija, se enamora en la cárcel y la obra lo conduce hasta la casa de Rogelio, su amante muerto en la cárcel durante una revuelta. Patalarga, parte del elenco, vive un matrimonio quebrado por su insistencia en el sueño consumado de “Diciembre”. Es en torno a estos pequeños fracasados que la novela se desliza atando cabos, haciendo historia. Evaluando cómo interpretan sus vidas los hombres con tantas miradas al hombro.

La novela, dividida en cinco partes y veinticuatro unidades, busca las razones de estas desdichas y se encuentra con un cuadro incompleto en el que, antes que el terrorismo o sus secuelas, es el narcotráfico el que genera las tensiones del país y una espiral nueva de violencia de baja intensidad. Su poder lleva al joven Henry a transformarse en sustituto de Rogelio a insistencia de Jaime (hermano narcotraficante de Rogelio) para que la anciana madre, de este, no muera. Este hecho es el tiro de gracia de “Diciembre” y será el origen de un desenlace confuso, marcado por dos muertes. Finalmente, acusado de asesinato, Henry purga quince años en prisión y se convierte en una especie de fiera ante los ojos del narrador-documentalista.

¿Desde dónde intenta la novela armar su rompecabezas? Desde el exterior. ¿Y acaso esto no es positivo en algún sentido? Por supuesto, pero siempre que el afuera haga tambalear la seguridad de una interioridad endurecida llamada Lima. No obstante, la novela fortalece el exotismo. No solo haber sido escrita en inglés es una cuestión relevante a reflexionar (y que rebasa la capacidad de estas líneas), sino la poética del autor frente a un país que le es ajeno, pero que le interesa como materia: Todo el mundo sabe que escribo acerca de un país ahora tan diferente, tan profundamente transformado, que incluso quienes vivimos ese periodo tenemos dificultad para recordar cómo era (pp.37).

El autor ha sido atacado por la amnesia y debe refugiarse en la microhistoria que reproduce clisés y posturas que deben amplificar un espectro de lectura para un mercado ligero. Se habla del Perú, pero no se menciona, se describe el interior del país, pero mejor se le llama “T” porque sí, por una libertad inalienable del que escribe. Se habla de “El Frontón”, de Lurigancho y de otros lugares comunes, pero no se percibe la intención de nombrarlos. Entendemos claramente la intención del escritor, pero nos preguntamos, ¿hasta qué punto conviene? Cuando Vargas Llosa publicó La ciudad y los perros desterritorializó Lima y universalizó sus singularidades. El procedimiento de Alarcón es distinto: inversaliza Lima, pero con consecuencias abstractas. Exterioristas y que facilitan a cualquier lector su ubicación. En este sentido, no alcanza ese poder crítico al que muchos de sus comentaristas dicen que aspira, pero que, en un primer momento, Alarcón desecha sabiamente.

Como dato problemático, la novela da pistas interesantes sobre la obra, el creador y el crítico; sus pertinencias y sus funciones en una trama de urdimbre finísima. Una confesión sincera dentro del texto resuena de modo insistente en la estela que espera ser superada en la ficción: Siempre le habían enseñado dos países diferentes: la ciudad y todo lo demás (pp. 91). Hasta qué punto se hace un deslinde de esta enseñanza terca y hasta qué punto la novela logra zafarse de ese lastre son vértices que el lector podrá dictaminar sin problema. Lo importante es que la mirada de este texto es la de un provinciano que busca saber cómo desarrollar una interpretación sincera de un país que posee un nombre indescifrable. Que lo haya logrado o no, pertenece a otra arena.

Después de todo lo anterior, ¿deja sinsabores esta última entrega de Alarcón? Creemos que sí. Es una muestra de perfeccionamiento, pero no una opera magna. Es una propuesta diferente al acostumbrado realismo peruano, sin llegar a ser crítica. De noche andamos en círculos anticipa algo mejor. Tenemos frente a nosotros una buena lectura y un par de vacíos no solucionados de la mejor manera. El lector avisado podrá reconocer en el absurdo “curioso” de Nelson uno de ellos y en el final, poco contundente de una construcción que podía dar mejores resultados, una lucha de la que el escritor intentó salir lo mejor librado posible. Cabe resaltar que, a Alarcón, le pareció difícil resolver el rompecabezas narrativo como testimonia en los agradecimientos. No dudamos de ellos y, antes bien, invitamos a los lectores a seguir el crecimiento de un escritor que tiene mucho por decir y que esperamos nos dé sorpresas en lo futuro.